СОН И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ

Сон - это одна из важнейших функций организма. Это не просто отдых организма, но и особое состояние, когда организм дает разрядку подсознанию в виде сновидений. Во время сна организм, освободившись от контроля и вмешательства сознания, получает возможность интегрировать все происходящее в нем, решить проблемы саморегуляции.

Известно, что в головном мозге есть центр сна. Это группа клеток мозга, которая регулирует циклы "сон" и "бодрствование".

Генетически у каждого этот цикл имеет индивидуальное выражение: у одних смена фазы происходит в 20-21 час, и тогда человек ("жаворонок") должен ложиться спать, в другом случае ("сова") - в 2-3 часа ночи. Если же человек - "жаворонок" продлевает свой день, то продуктивность его деятельности минимальна, а в поведении очевидны замедленность реакций, рассеянность, снижение активности мышления, эмоциональных реакций.

Встав в 5-6 утра, до 13 часов "жаворонок" очень деятелен. У человека-"совы", наоборот, к вечеру наблюдается творческий подъем, появляются идеи, хорошие мысли, никто не мешает. Зато утром вялость, медлительность, нет ни духовного, ни эмоционального подъема. И только к 11-13 часам он просыпается окончательно. Большинство людей лучше отдыхают, если засыпают около 22-23 часов. Можно приспособиться к режиму. Но если не позволять организму отдыхать так, как ему положено от природы, то это ведет к отрицательным проявлениям и может послужить причиной расстройства сна или других нарушений здоровья.

Длительность сна с возрастом постепенно сокращается: с 15-20 часов в первые 6 месяцев, 14-16 во второе полугодие 1-го года, 12-14 часов к 2 годам до 10 часов в сутки (с индивидуальными колебаниями в дошкольном возрасте). Сон оценивается по трем параметрам: засыпание (медленное, быстрое, спокойное, неспокойное); характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный с дополнительными воздействиями); длительность сна (укороченный, длительный, соответствует возрасту).

Нарушения сна у детей могут быть следствием переедания перед сном или недостаточного насыщения, кишечной колики, болей в животе, связанных с состоянием желчного пузыря, заболевания желудка. Перед сном рекомендуется занимать детей спокойными играми, провести теплую гигиеническую процедуру, общую или местную (исходя из условий), сменить одежду, затенить окна. Правильнее укладывать спать вначале тех детей, которые делают это спокойно и, таким образом, являются примером для более капризных и возбудимых детей.

На 3 году жизни увеличивается работоспособность нервной системы, поэтому активное бодрствование удлиняется до шести с половиной часов, а суточное количество часов сна уменьшается до 12-13 часов. Дневной сон детей начала третьего года жизни и физически ослабленных детей старшего возраста удлиняется до 3-3,5 часов.

Правильно составленный режим может обеспечить здоровье, правильное развитие организма.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ

Вы слышали когда-нибудь, как громко и требовательно кричат птенцы в гнезде, требуя пищи? Пернатые родители с утра до вечера только и делают, что кормят своих детей, а те просят еще и еще. С не меньшим воодушевлением поглощают пищу личинки насекомых, котята, щенята и все остальные растущие организмы. И только среди человеческих детенышей встречаются такие, которые сидят грустные и бледные, роняют слезы в тарелку и совершенно, ну ни капельки, не хотят есть.

Родители же, а часто и воспитатели в детском саду, стремятся скормить ребенку содержимое тарелки любыми способами: от мягкого “за маму, за папу, за бабушку…” до жесткого “пока все не съешь, из-за стола не выйдешь “. И если ненавистная каша и котлета все-таки съедены, мама с папой считают, что цель достигнута и все в порядке. А потом …

Если вам случается насильно заставлять ребенка есть, то, читая эти строки, вы, вероятно, невольно начнете себя успокаивать: ну, у вас ведь совсем другая ситуация, с нашим ребенком такого случиться не может, ведь мы так любим его, желаем только добра….

-Увы! Даже если явных тревожных симптомов не заметно, насилие не может пройти бесследно для психики ребенка и его взаимоотношений с родителями, - утверждает психолог. Став старше, ребенок, скорее всего, простит маме и папе их чрезмерное рвение в вопросах питания. Но на подсознательном уровне он все равно будет помнить, что эти люди способны совершить насилие, не считаясь с его потребностями и чувствами. И по-настоящему близкие, доверительные отношения в такой семье построить будет очень тяжело.

Но это еще не все. Если родители всегда решают за ребенка, когда ему нужно поесть, когда поспать, а когда теплее одеться, не считаясь с его собственным мнением, у маленького человека плохо формируется способность осознавать и удовлетворять свои потребности. Даже став взрослым, он часто не может понять, чем хочет заниматься, чего ему не хватает для счастья. Способность к волевому регулированию своего поведения у таких людей тоже снижена.

Вообще-то человеческий организм-это саморегулирующаяся система, которая способна хорошо приспосабливаться к самым разным условиям. Одна из таких приспособительных реакций - снижение аппетита во время болезни, при сильном стрессе, при резкой смене обстановки, климата и т.п. Заставлять ребенка есть в такие моменты – значит наносить вред его здоровью, мешать организму , приспособиться к трудной ситуации.

Получается, что и с психологической, и с медицинской точки зрения заставлять ребенка есть – вредно. Тогда почему же это так часто происходит? Что заставляет родителей идти против здравого смысла и научных рекомендаций?

Во – первых, очень живуч в нашем народе стереотип: ”Сытость, упитанность – это здоровье”.

Особенно у людей старшего поколения, переживших войну , разруху, голод. Во-вторых, большую роль играет традиционное для нашего уклада отношение к ребенку как к существу неразумному, не понимающему, что для него хорошо, а что – плохо.

Есть и другие моменты. Некоторые родители, подсознательно чувствуя, что не способны уделить своему ребенку достаточно внимания и ласки, невольно пытаются компенсировать это усиленной заботой о его питании.

Властные, авторитарные родители воспринимают отказ от еды как одну из форм непослушания, нарушения дисциплины и порядка.

Взрослые, которые считают важным поступать “как положено”, ‘как должно”, находятся под гнетом стереотипа: ”Ребенок должен питаться”. Им кажется, что в противном случае они плохо выполняют свои родительские обязанности.

Тревожные родители все время переживают, что с их ребенком что-то не в порядке – он слишком худой, слишком слабый, отстает в развитии и т.п. Стремясь как-то заглушить свою тревогу, они отчаянно пытаются создать иллюзию благополучия. Не надо забывать и о том, что в тоталитарном обществе, из которого все мы родом, насилие вообще считалось нормой. В частности, воспитателей в детском саду обязывали скормить каждому ребенку его порцию.

Надо помнить, что те причины, которые мы с вами назвали, могут в каждом конкретном случае встречаться по отдельности или в различных сочетаниях.

Затем нужно обсудить с ребенком его меню. Нет никакой необходимости заставлять его есть те блюда, которые вызывают отвращение. Любой продукт, даже самый полезный и питательный, можно заменить каким-нибудь другим. Среди полезных продуктов всегда можно найти вкусные, а среди вкусных – полезные.

А еще чадолюбивым, тревожным родителям надо осознать, что их ребенок совершенно точно не умрет от голода, если они перестанут заставлять, его есть. И, конечно, приняв такое решение, нельзя от него отступить.

- Некоторые родители пытаются не кормить ребенка, пока он не попросит. А он не просит сутки, двое…. И они не выдерживают, снова заставляют его есть.

- Давайте еще раз вспомним: организм человека должен сам регулировать свои потребности в пище. Чем дольше ему отказывали в такой возможности, тем медленнее он восстанавливается. Но рано или поздно это все равно произойдет.

Помогает упорядочить питание режим дня. Не захотел есть в завтрак – не надо. До обеда – никаких перекусов. Не захотел обедать – ждем ужина. И совсем не обязательно ребенок, проголодавшись, съест сразу два или три блюда. Возможно, это будет только одно яблоко. Значит, организму в данный момент больше не требуется. Еда должна быть удовольствием. Нет ничего страшного в том, считает психолог, если маленькому ребенку за столом читают книжку или рассказывают сказку. Это лучше, чем стоять рядом с ремнем в руках. К тому же маленькие дети, которым свойственна повышенная подвижность, иногда просто не способны долго сидеть на одном месте. Чтение или рассказ помогают им успокоиться и сосредоточиться. Ну а если вам все равно трудно поверить в то, что ребенок сможет насытиться без вашего “руководства”, поговорите на эту тему с любой многодетной мамой. Скорее всего, она признается, что у нее едва хватает сил и времени, чтобы приготовить достаточное количество еды, а уж съедается все очень быстро и с удовольствием. Не потому, что ее дети какие-то другие. Просто маме некогда создавать из этого проблему.

ЗАКАЛИВАНИЕ С РАННЕГО ВОЗРАСТА

Закаливание представляет собой систему мероприятий, которая является неотъемлемой частью физического воспитания детей как в дошкольном учреждении, так и дома.

Основные задачи закаливания: укрепление здоровья, развитие выносливости организма при имеющихся факторах внешней среды, повышение его сопротивляемости к различным заболеваниям. При организации закаливания необходимо учитывать состояние здоровья детей, их возраст.

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные факторы (воздух, солнце, вода) при непременном использовании следующих условий:

1. Индивидуальных особенностей ребенка при выборе метода закаливания;

2. Постепенность в увеличении силы воздействия и длительности природного фактора;

3. Систематичность закаливания;

4. Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур.

Суть закаливания состоит в следующем: постоянно, изо дня в день организм подвергается влиянию воздуха, воды и солнечной радиации. Эти природные факторы действуют на кожу, подкожные ткани, слизистую поверхность. Человек, систематически занимающийся закаливанием, постоянно тренирует эти рецепторы, импульса от которых поступают в высшие отделы нервной системы.

Здоровый, закаленный человек характеризуется обязательным наличием в его организме температурного баланса, проявляющегося в сохранении температуры тела на постоянном уровне при любых воздействиях внешней среды.

Первое, с чего необходимо начинать закаливание – это избавить ребенка от перегревания. Итак, первое условие эффективного закаливания – это рациональная одежда. Не следует в помещении надевать на ребенка шерстяные фуфайки и колготки. Одежда на улице и дома не должна препятствовать движениям ребенка. Обувь ребенка также должна рассматриваться, как эффективное не только гигиеническое, но и закаливающее средство, особенно в домашних условиях. Здесь необходимо напомнить о том, что почти забыто в наши дни – хождение босиком. Большинство маленьких детей любят ходить босиком. Однако, как и при других методах закаливания, важно выполнять определенные правила. Начинать лучше с малых и непродолжительных воздействий. Например, находиться (3-5 мин) на коврике босиком. В жаркие летние дни можно побегать по травке или песку: затем разрешить бегать босиком по паркетному полу в комнате. Постепенно время хождения дома увеличивается до 15-20 мин. Ходить же босиком во дворе в городских условиях опасно из-за возможности пораниться, а еще из-за опасности заразиться грибковыми заболеваниями. Поэтому при посещении бассейна необходимо иметь специальную обувь.

Следующим условием эффективного закаливания является поддержание рационального, не перегревающегося температурного режима в помещении. Ребенок с маленького возраста должен быть приучен хорошо себя чувствовать при температуре в помещении не выше 18?С.

Т.Н. Странский подчеркивал также необходимость искусственного создания контрастных температур в быту ребенка. Охлаждение – хорошее закаливающее средство, которое можно применять и у детей в игровой форме. Например, когда ребенок еще не спит, но уже согрелся, можно быстро одернуть одеяло и спустя несколько секунд набросить одеяло обратно. Обычно, когда речь идет о температуре воздуха в помещениях, то указываются определенные цифры с постоянной температурой. Желательно в помещениях для детей создавать условия для колебания температуры в определенном диапозитиве.

Итак, правильное использование теплозащитных свойств одежды и регуляции температуры помещений является обязательным условием эффективного пассивного закаливания.

Под активным закаливанием понимается применение специальных температурных дозированных воздействий, т.е. закаливающих процедур. Существующие методы закаливания можно разделить на две группы: традиционные и нетрадиционные. К первым относятся методы закаливания воздухом. Это объясняется и тем, что потребность растущего организма в кислороде более чем в 2 раза превышает таковую у взрослых. Поэтому пребывание ребенка на воздухе имеет важное общеукрепляющее и оздоровительное значение. Ежедневные прогулки (не менее 4 ч) детей, а также дневной сон на свежем воздухе могут и должны быть эффективным методом закаливания ребенка в каждой семье.

Контрастные воздушные ванны можно легко использовать и в домашних условиях. Проснувшись утром раньше ребенка, укройте его одеялом, распахните форточку и доведите температуру до 14-15?С, а затем проведите подвижную игру с перебежками из прохладной комнаты в теплую.

Еще одной хорошей, но почти забытой закаливающей воздухом процедурой является сон на свежем воздухе или в спальне с открытыми форточками. Очень полезен сон на балконе.

Солнечные ванны также представляют собой хорошее закаливающее средство и укрепляющее. Пожалуй, самое важное влияние ультрафиолетового излучения заключается в его бактерицидности, уничтожением всех бактерий и вирусов, повышением сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Длительность первых солнечных ванн при температуре +19-+20?С – 5-6 мин. Время каждой последующей ванны удлиняется на 3-5 мин. Детям лучше принимать солнечные ванны в движении, занимаясь подвижной игрой, при этом на голове должен быть надет головной убор с козырьком. Между тем и зимой можно подвергаться воздействию лучей солнца во время прогулок и особенно при подвижных играх. Увлекательной и оздоровительной игрой для мальчиков является хоккей с мячом или шайбой, проводящей на снежной площадке.

Вода для закаливания применяется с древних времен и представляет собой более сильное средство, чем воздух. Все традиционные методы водного закаливания делятся на местные и общие. К первым относится умывание после ночного и дневного сна, мытье рук и ног, игры с водой. Ко вторым обтирание, обмывание, душ, купание. Одним из популярных и действенных методов водного закаливания является купание в открытых водоемах. Однако для получения закаливающего и оздоровительного эффекта следует соблюдать ряд правил: так длительность первых погружений в воду при температуре воды +23-+25?С не должна превышать нескольких минут, постепенно купание можно довести до 15 мин. Один совет: многие родители бояться появления дрожи, а между тем именно ее начало означает, что ребенок должен выйти из воды, обтереться и побыть некоторое время на солнце.

В связи с возрастающей популярностью плавания в бассейне следует заметить, что закаливающий эффект этих занятий может быть достигнут только при соблюдении определенных правил, важнейшими из которых является температура воды и воздуха в бассейне. А также хорошо повышает эффект плавания прием контрастного душа после тренировки.

Из нетрадиционных методов закаливания наиболее эффективным является приемы контрастного душа, когда поток теплой или горячей воды сменяются потоками прохладной или холодной. Тем самым обеспечивается тренировка нервно-сосудистого аппарата кожи.

Итак, если родителя хотят видеть своего ребенка здоровым, они должны закаливать его с раннего детства. В «минимум» закаливания входят обязательное использование неперегревающей одежды, пребывание ребенка в помещении при температуре не более 18?С, ежедневное применение воздушных или водных процедур. Одним из самых эффективных методов является сочетание циклических упражнений с закаливающими процедурами.

Солнце, воздух и вода должны быть друзьями вашего ребенка с детства.

РОЛЬ КНИГИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА

Книга является лучшим другом и помощником, как для нас воспитателей, так и вас родителей. Хорошая книга, как живительный источник, утоляющий жажду в жаркий день. Все писатели и поэты считают свои произведения своими детьми и вкладывают в них все самое лучшее, что имеют сами. Поэтому и мы, и наши дети, соприкасаясь с хорошей книгой, становятся лучше, духовно богаче. Борис Слуцкий в своем стихотворении «Человек с книгой » пишет:

Человек с книгой. Вообще человек

С любой книгой, в любом трамвае,

В душном зале библиотек

И, даже пальцем листы разрывая,

Это всегда к добру.

К детским книгам требования особые. В них, по словам М. Горького должно быть или ах, как смешно или ой, как страшно. Наши детские писатели неукоснительно следуют этим требованиям. Произведения Чуковского, Маршака, Благининой и Толстого заставляют плакать и смеяться не только своих маленьких читателей, но и взрослых.

Немаловажно и внешнее оформление книги. Яркие, высокохудожественные иллюстрации привлекают внимание детей, помогают понять содержание книги.

Ребенок радуется каждой новой книге, особенно если рассматривают и читают ее они вместе с папой и мамой. Особенно любят дети, когда с ними разговаривают, а особенно читают перед сном. Об этом детском желании рассказала в своем стихотворении А. Барто:

Зажигают фонари за окном

Сядь со мной, поговори перед сном.

Целый вечер ты со мной не была.

У тебя все дела да дела.

Для чтения детям нашего возраста подходят книги с потешками, стихи для маленьких А. Барто, С.Я. Маршака и особенно книги К.И. Чуковского. В них столько движений, звукоподражания, что они легко запоминаются детьми. Читайте детям как можно больше хороших книг. Проводите больше времени со своими детьми, и они будут вам благодарны.

КАКИЕ ИГРУШКИ НЕОБХОДИМЫ ДЕТЯМ

Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без игрушек. Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Вспомните свои любимые игрушки! Это не обязательно дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-то это невзрачный мишка, переданный по наследству мамой, малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из тюля ит.д. Выбор игрушек для ребёнка – очень важное и серьёзное дело. Только сам ребёнок способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что ему необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми же эмоциональными побудителями, что и выбор взрослыми друзей и любимых.

У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, достают из угла, чинят, дорисовывают стёршиеся глаза и губы, шьют новые наряды, пришивают уши и хвосты.

Трудно представить, что подобное отношение ребёнок может испытать к роботу - трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь самолёту, ревущей машине.

В "подружки" маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, Мишку, котёнка, зайчонка, то есть существо, очень на человека, близкое ему и понятное. Поэтому, узнав о заветной мечте ребёнка иметь ту или иную игрушку, подумайте сначала, нужна ли она ему.

Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, подражать взрослым.

Игрушки из реальной жизни.

Кукольное семейство (может быть и семья зверюшек), кукольный домик, мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и доска, счёты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д.

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию.

Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки, скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д.

Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. Кубики, матрёшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, разрезные картинки или открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для рукоделия, нитки, кусочки ткани, бумага для аппликаций, клей и т.д.

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует выбирать, а не собирать!

Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребёнка никуда не годятся. Великолепные автоматические и полуавтоматические полностью собранные игрушки не могут удовлетворить творческие и эмоциональные потребности ребёнка. Ребёнку нужны такие игрушки, на которых можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые свойства характера. Для этого автоматические игрушки совершенно не пригодны.

Для 2-летних детей очень хороши большой разноцветный мяч, который не закатывается под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие, пушистые игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают с ними очень хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с этого возраста будет приучать ребёнка к аккуратности, самостоятельности, т.к. в них должны складываться после игры кубики, мячи, резиновые и мягкие игрушки. Хорошо, если уже в этом возрасте у малыша будет своё игровое место в квартире, а у игрушек тоже свой домик.

К трём годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с чёткой формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, которые малыши собирают вместе со взрослыми, всегда при этом испытывая удовольствие и восторг от того, что из странных кусочков может получиться замечательная, понятная ребёнку фигура-игрушка. На этом возрастном этапе ребёнок начинает активно включаться в мир реальных жизненных ситуаций, узнаёт, что люди заняты в жизни работой и имеют разные профессии, сталкиваются с проблемами и находят выход из конфликтов. Поэтому чаще всего ребёнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая его окружает. Дети играют в "дочки-матери", "в папу и маму", в "магазин", в "доктора", "детский сад" и.т.п. Игрушки в этом возрасте увеличиваются в размерах (большая кукла, большой медведь и т.д.). Правильной будет покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых сервизов, принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предметов, отображающих различные стороны реальности. Стремление ребёнка жить общей со взрослыми жизнью свидетельствует о новом этапе в развитии эмоций и социальной адаптации. Основное требование – "бытовые игрушки" должны быть похожи на "оригинал" и быть достаточно прочными.

К четырём годам ролевая игра становится основным видом деятельности ребёнка. Усложняется содержание игры, многие игрушки становятся ненужными, т.к. детская фантазия способна превратить конкретные предметы в воображаемые. Так, карандаш может стать волшебной палочкой, зелёные листья – деньгами, нарисованные орнаменты на бумаге – коврами в кукольной квартире. Именно поэтому в таком возрасте наибольшую пользу ребёнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а функциональные, пусть даже сделанные своими руками.

К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают занимать ребёнка и перемещаются из игровой зоны на кресла, кровати, шкафы. А вот наборы зверушек, солдатиков, кукольных семей завоёвывают интерес и эмоции ребёнка. Появляется большая возможность для проигрывания разных вариантов с одними и теми же игрушками; у детей развивается фантазия и воображение, мышление перестаёт быть конкретным, а эмоциональный мир обогащается.

Шестилетнему ребёнку полезнее и интереснее не статичные и конкретные игрушки – он будет рад необычному конструктору, моделям кораблей и самолётов, красивым фломастерам и занимательной настольной игре, разборному роботу-трансформеру, набору для шитья и вязания. Детям очень нравятся игрушки, сделанные собственными руками, особенно, если они становятся полезными для других. Дети любят в этом возрасте делать игрушки-подарки (кухонные прихватки, салфетки, украшения). Радость и гордость вызывает в ребёнке тот факт, что он умеет делать добро окружающим и любимым людям. Поэтому любое желание ребёнка что-то смастерить, сшить, склеить и кому-то подарить, должно приветствоваться родителями, если они хотят развить в ребёнке трудолюбие, усидчивость и желание что-то в жизни давать другим. Игрушечные магазины уходят на второй план, а наибольший интерес у детей вызывают прилавки с канцелярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и пуговицами. Ребёнок сам готовит себя к смене вида деятельности и школьному обучению.

В дальнейшем ребёнок сам сделает "инвентаризацию" своих игрушек. Никогда не заставляйте ребёнка своими руками выкидывать сломанные или устаревшие игрушки! Для него это символы его развития, с каждой связаны положительные эмоции и переживания. Это его детские воспоминания, это его друзья.

В школьном возрасте дети учатся играть без игрушек. Им всё больше начинают нравиться подвижные игры со сверстниками с помощью мячей, скакалок, черепков, ножичков и т.д. В играх ребёнок учится выигрывать и проигрывать, подчинятся правилам, признавать выигрыш другого ребёнка, общаться и работать совместно с взрослыми и сверстниками.

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берёт в руки какую-то игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте её подальше, а через некоторое время, её появление вызовет новый эмоциональный или познавательный интерес у ребёнка.

И ещё один совет. Не водите ребёнка слишком часто в игрушечный магазин с множеством соблазнительных, но очень дорогих игрушек. Сколько слёз и страданий малышей видели сидящие на прилавках новомодные куклы, машины и звери! Эти переживания, когда ребёнок не может получить то, что очень хочется, ему совсем не нужны. Только, когда вы сами готовы подарить ребёнку радость, ведите его в магазин и делайте ему праздник.

Есть поговорка "Нельзя всю жизнь в игрушки играть". Это правда, но согласитесь, взрослые, как иногда приятно получить смешной сувенир от приятного человека! Дарите своим детям радость не только в дни рождения и в Новый год, но и просто так, от хорошего настроения.

ТАК ЛИ ВАЖНО РИСОВАНИЕ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА?

Мы до сих пор мало знаем и, скорее всего, недооцениваем возможности индивидуального контакта человека с искусством, его влияние на отдельную личность. А ведь когда-то искусство было тесно связано со всеми сторонами жизни человека.

Это слияние искусства со многими, в том числе с глубинными, сторонами жизнедеятельности человека ранних общественных формаций принято объяснять примитивным складом мышления людей древности.

Однако, скорее всего, были какие-то объективные биологические факторы, благодаря которым искусство сумело занять столь важное место в общественном и индивидуальном развитии человека.

Удивительное явление искусства - рисование в детстве. Каждый ребенок в определенный период жизни с упоением рисует грандиозные композиции. Правда, как свидетельствует жизнь, увлечение это проходит и навсегда. Верными рисованию остаются только художественно одаренные дети. Но с 2-3 лет и до подросткового возраста дети в своих рисунках обязательно проходят стадии «каракулей». Рисунки детей разных народов, но одного возраста удивительно схожи между собой, что говорит о биологической природе детского рисования.

Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно развитие зрения и движения. Рисование на первых порах помогает координировать работу этих систем. Ребенок переходит от хаотического восприятия пространства к усвоению таких понятий, как вертикаль, горизонталь; отсюда и линейность первых детских рисунков. Рисование участвует в конструировании зрительных образов, помогает овладеть формами, развивает чувственно-двигательную координацию. Дети постигают свойства материалов, обучаются движениям, необходимым для создания тех или иных форм и линий. Все это приводит к постепенному осмыслению окружающего.

Рисование – большая и серьезная работа для ребенка. Даже каракули содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и смысл. Взрослых удивляет то, что спустя продолжительное время ребенок всегда точно указывает, что и где именно изображено на листе, покрытом, казалось бы, случайным переплетением линий и закорючек. Что касается смешных неправильностей в рисунках, рисунки эти строго отражают этапы развития зрительно-пространственно-двигательного опыта ребенка, на который он опирается в процессе рисования. Так, примерно до 6 лет дети не признают пространственного изображения, рисуя только вид спереди или сверху, и совершенно не поддаются в этом отношении какому-либо обучению. Суть в том, что дети, как иногда кажется окружающим, вовсе не безразличны к своему творчеству. И эта эстетическая значимость собственной изобразительной деятельности проявляется рано: детям нравятся свои рисунки больше, чем образец, с которого они рисовали.

Известный педагог И. Дистервег считал: «Тот, кто рисует, получает в течение одного часа больше, чем тот, кто девять часов только смотрит». По мнению многих ученых, детское рисование участвует и в согласовании межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования координируется конкретно-образное мышление, связанное в основном с работой правого полушария мозга. Координируется и абстрактно-логическое мышление, за которое отвечает левое полушарие. Здесь особенно важна связь рисования с мышлением и речью. Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций. И рисование предоставляет ему эту возможность наиболее легко в образной форме выразить то, что он знает, несмотря на нехватку слов.

Большинство специалистов – и психологов, и педагогов – сходятся во мнении: детское рисование – один из видов аналитико-синтетического мышления: рисуя, ребенок как бы формирует объект или мысль заново, оформляя при помощи рисунка свое знание, изучая закономерности, касающиеся предметов и людей вообще, «вне времени и пространства». Ведь дети, как правило, рисуют не конкретный образ, а обобщенное знание о нем, обозначая индивидуальные черты лишь символическими признаками (очки, борода), отражая и упорядочивая свои знания о мире, осознавая себя в нем. Вот почему, по мнению ученых, рисовать ребенку так же необходимо, как и разговаривать. Ведь неслучайно Л. С. Выготский называл рисование «графической речью».

Будучи на прямую связанным с важнейшими психическими функциями – зрением, двигательной координацией, речью и мышлением, рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой. Помогает ребенку упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать модель все более усложняющегося представления о мире. Наконец, рисование – это важный информационный и коммуникативный канал.

Уважаемые родители!

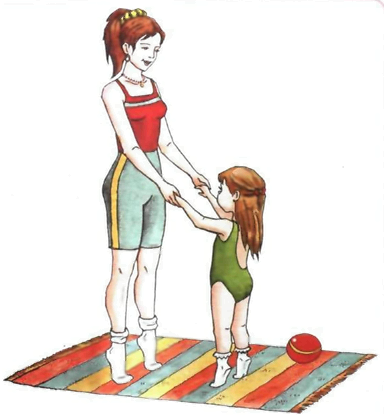

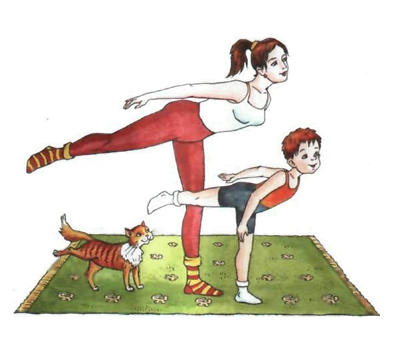

Вашему вниманию предлагаем комплекс упражнений, направленный на укрепление мышц стопы и голени, формирование свода стоп. Предложенный комплекс упражнений можно включать в утреннюю гимнастику или во вторую половину дня и выполнять ее вместе со своим ребенком. Все упражнения ребенок и родитель выполняют босиком, в тонких носках, в облегченной форме. Комплекс состоит из восьми упражнений, длительность его составляет 10-12 минут.

Вместе с мамой, вместе с папой.

Игровые упражнения для предупреждения развития плоскостопия у детей.

1. «Забавный балет»

Встаньте со своим малышом на коврик напротив друг друга, ноги слегка расставьте, возьмитесь за руки. Поднимитесь на носочки, досчитайте до трех, опуститесь на всю стопу.

Выполните упражнение 3—4 раза, стоя на месте, затем — делая небольшие шаги вправо-влево, после этого на носочках походите по кругу хороводом. Напоминайте ребенку, что спинку нужно держать прямо, подбородок не опускать.

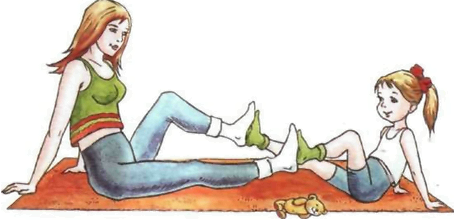

2. «Едем-едем-едем на велосипеде»

Мама и малыш садятся на коврик напротив друг друга на небольшом расстоянии. Руки ставят за спину с упором в пол. Стопами своих ножек ребенок упирается в стопы мамы. Мама и ребенок выполняют поочередные движения, имитируя езду на велосипеде (колени движутся от себя — к себе). Сначала движения выполняются в медленном темпе, а затем в более быстром. Необходимо следить, чтобы стопы малыша были всегда плотно прижаты к стопам мамы.

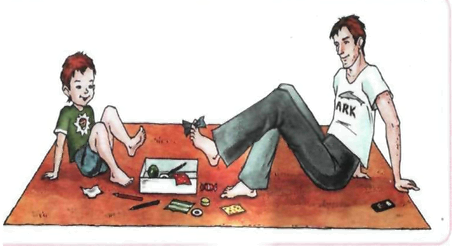

3. «Поможем маме»

На коврике рассыпаются карандаши, фломастеры, кусочки ткани, пластмассовые крышки от пластиковых бутылок, фантики и др. Папа и ребенок садятся на коврик или на стульчики друг напротив друга, между ними на пол ставится коробочка. Папа предлагает малышу помочь маме прибраться в комнате. Все предметы с ковра необходимо собрать в коробочку, захватывая их пальчиками ног. Руками помогать нельзя! Движения выполняются поочередно обеими стопами. По мере освоения игрового упражнения сбор предметов можно выполнять из положения, стоя, передвигаясь по коврику небольшими шагами.

4. «Мы - строители»

Ребенок и папа располагаются на коврике друг напротив друга, опираясь руками на коврик позади себя. Между ними в произвольном порядке рассыпаются детали от конструктора (кубики, кирпичики, цилиндры и т. д.). Папа и малыш по очереди, захватывая стопами одну деталь конструктора за другой, пробуют выполнить какую-либо постройку (башню, домик и т. п.). Необходимо отметить, что в процессе выполнения упражнения в работу включаются не только мышцы ног и стоп, но и мышцы брюшного пресса. Если ножки у ребенка устанут, рекомендуется предложить ему встать и походить по полу.

5. «Большая птица»

Мама и ребенок становятся на коврик на небольшом расстоянии друг от друга. Сначала мама предлагает малышу показать, какие большие у птицы крылья, как она взмахивает ими вверх-вниз. Затем показывает малышу, как птица летит: мама становится на одну ногу, туловище наклоняет вперед, другую ногу приподнимает вверх, руки ставит в стороны — назад. Необходимо стремиться, чтобы отведенная нога образовывала одну линию с выпрямленной спиной. После мамы то же движение выполняет ребенок. Опорную ногу не сгибать, смотреть вперед. Когда упражнение будет освоено, ребенок может попробовать выполнить упражнение, приподнимаясь на носок опорной ноги и затем опускаясь на всю стопу.

|

ШКОЛА ДЛЯ ГЛАЗ

|

|

Вы можете помочь своему ребёнку сохранить зрение. Эта информация будет полезна и тем, чьи дети попали в группу риска по развитию близорукости, и тем, чьи дети уже имеют какие – либо нарушения зрения.

Внимание: заниматься нужно, приняв «королевскую осанку», - спина прямая, голова неподвижна.

- «Стрельба глазами». Отводить глаза до упора влево и вправо (по 8-10 раз), не доводя их до утомления.

- «Мотылёк». Быстро и легко моргать глазами. Это расслабляющее движение необходимо выполнять после каждого упражнения.

- «Заборчик». Поднимать глаза вверх и опускать вниз.

- «Совёнок». Вращать глазами сначала по, затем против часовой стрелки, «рисуя» на стене максимально большой круг.

- «Прятки». Опершись локтями о стол, легко прикрыть глаза ладонями так, чтобы не было ни одного просвета.

- «Восьмёрка». Повесить на стену лист бумаги с горизонтально нарисованной восьмёркой и совершать движения по её контуру последовательно в обе стороны.

- «Потрогай носик». Медленно подводить указательный палец к кончику носа, не сводя с него глаз. Поморгать и выполнить обратное движение.

- Повторить упражнение 5.

|

|

ДОМАШНИЙ ОРКЕСТР

|

|

Таинственный и манящий мир звуков окружает малыша с раннего детства. Любой музыкальный инструмент для малышей – символ музыки, а тот, кто играет на нем – почти волшебник. Далеко не сразу и не все дети могут правильно и хорошо двигаться под музыку, петь, объяснить свои впечатления о прослушанной музыке, поэтому игра в оркестре на доступных дошколятам музыкальных инструментах в некоторой степени компенсирует их вынужденную бездеятельность, повышает интерес малышей к занятиям музыкой.

Использование самодельных инструментов и бытовых предметов развивают изобретательность, ассоциативность и вариативность мышления, способствуют обогащению музыкального слуха.

Дети не только очень любят играть на самодельных инструментах, но и придумывают для них интересные названия. Сделать такие инструменты очень легко, а сколько радости вы, уважаемые папы и мамы, доставите своему малышу, создавая вместе домашний оркестр. Домашнее музицирование позволит вам ощутить радость общения с ребенком, радость сотворчества. Вам предоставляется прекрасная возможность показать ему, что вы тоже стараетесь, делая что-то вместе.

«Бульки».В стаканчик из-под сметаны, наполненный на 1/3 водой, вставляется соломка. Ребенок дует в соломку и радуется «булькам», являясь создателем «музыки воды».

«Кастаньеты». Вдвое сложенный плотный картон. На обе внутренние стороны наклеиваются металлические крышечки. Звук извлекается путем сжатия «чудо – кастаньеты» в руках ребенка.

«Кастаньеты для пальчиков».Нужно взять две большие пуговицы, через «ножку» каждой продевается резинка и завязывается на узел так, чтобы получившуюся петельку можно было надеть на первый и третий пальцы.

«Колотушка – барабанчик». Соединить 2 колпачка от монтажной пены клейкой лентой, чтобы получился цилиндр на «ножке», предварительно положив внутрь шарик от дезодоранта или металлические крышечки. Колотушка готова, если по ней постучать палочкой , она уже превратится в барабанчик.

«Звенелки – молоточки». Из алюминиевой проволоки необходимо сделать каркас в виде молоточка. Металлические крышки с проделанными в них отверстиями, нанизываются на верхнюю часть молоточка. Проволочная ручка вставляется в пенопласт, который можно закрепить клейкой лентой, украсить яркой самоклеящейся бумагой.

«Шелестелочки». Пуговички нанизываются в любом количестве на тесьму, получаются браслетики. Дети с удовольствием танцуют с ними.

«Песни моря». У картонной трубы заклеить отверстия, предварительно наполнив ее пшеном и горохом. Чтобы услышать «Песни моря» нужно медленно переворачивать трубу, сочетание в одном инструменте двух наполнителей создает эффект перекатывающихся камешков на морском берегу. Чем длиннее будет труба, тем дольше слышатся перекаты – «песни моря».

«Песни моря». У картонной трубы заклеить отверстия, предварительно наполнив ее пшеном и горохом. Чтобы услышать «Песни моря» нужно медленно переворачивать трубу, сочетание в одном инструменте двух наполнителей создает эффект перекатывающихся камешков на морском берегу. Чем длиннее будет труба, тем дольше слышатся перекаты – «песни моря».

«Трещотка» или «Цветной заборчик» создается из старых фломастеров, которые закрепляются на подставке для карандашей. Играть «глиссандо» на инструменте можно колпачком от фломастера.

«Колокольчик». Для него потребуются пуговицы разного размера, монетки или бусинки, бутылочка из-под минеральной воды. На нити нанизываются пуговицы или бусинки, или прикрепляются клейкой ленто монетки, затем концы ниток закрепляются вверху под крышкой бутылочки – колокольчик готов.

«Бубен». В коробке из-под конфет напротив друг друга шилом проделываются отверстия, через которые протягиваются резинки с надетыми на них металлическими крышечками, затем резинки снаружи закрепляются узлом. Если вместо металлических крышечек использовать для изготовления инструмента пластмассовые, то звук получается «квакающий».

«Квакушка». На проволоку надеваются кости от счетов или пластмассовые крышечки с отверстием посередине, проволока закрепляется на разных сторонах ручки от майонезного ведерка.

«Барабанчики с двумя голосами» получились из прозрачных пластиковых контейнеров для изюма. Дети дали такое название инструменту, заметив разное звучание барабана, если поиграть по цветной стороне и по прозрачной.

«Музыкальные резинки – шуршики». Этот многофункциональный инструмент используется как щипковый, щуршалочка, барабанчик. На стаканчик от йогурта надевается резинка, снизу под резинку продеваются нити из цветного целлофана.

«Трещалки». На полоски плотного картона наклеиваются в ряд 3-4 половинки скорлупы от грецких орехов. При игре используется 2 трещалки. Можно играть на них, делая скользящие движения вверх-вниз и прямые «хлопушки».

«Бренчалочка». На металлическое кольцо надеваются украшенные металлические бигуди, ключики. На таком инструменте можно проиграть, например, стихотворение про лошадку.

«Шелестящий ветерок». Собранная в пучок («султанчик») лента от видеокассет закрепляется клейкой лентой на палочке или пришивается к трубочке, сделанной из разрезанной широкой части пластиковой бутылки. С этим инструментом можно и танцевать, и в оркестре играть, озвучивать стихи, сказки, рассказы, образы природы.

Дети любят все яркое, блестящее, красочное, поэтому все самодельные инструменты желательно украсить цветной, блестящей упаковочной или самоклеящейся бумагой и т.п. Все эти инструменты ваши малыши могут украсить на свой вкус, оклеив их разноцветной бумагой.

Творите, фантазируйте, проявляйте смекалку, и вы увидите, как загорятся счастьем глаза ваших детей.

|

|

ИГРЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

|

|

Врожденных музыкальных способностей нет - они развиваются в процессе слушания музыки. Ученые предполагают, что решающим в этом обучающем процессе являются первые пять лет жизни ребенка.

Позднее обучение звуковой дифферентации будет затруднительным, и ребенку будет намного труднее распознавать звуки по высоте и по тону. Таким образом, именно в этот период имеет смысл вооружать ребенка музыкальными знаниями, которые пригодятся ему в дальнейшем.

Один из лучших музыкальных инструментов для формирования музыкальных способностей - ксилофон. Постарайтесь остановить свой выбор на инструменте с деревянными пластинами. Качество звучания очень важно, так как любая фальшивая нота или аккорд мешают музыкальному развитию ребенка.

1. Ребенок сидит рядом и внимательно наблюдает, как медленно и отчетливо взрослый ударяет по пластинке ксилофона. Попросите малыша показать пластинку, по которой вы только что ударили. Если это окажется трудным для него, попробуйте снять большинство пластинок ксилофона, оставив несколько. Лучше всего начать обучение со средней «си».

2. Теперь ударьте по пластинке, звук которой выше, и проверьте, сможет ли ребенок ее вам указать. Спросите его, одинаково ли звучали нотки. Чтобы помочь ему, проиграйте их еще раз, но не более четырех раз подряд.

3. Когда малыш научится различать звуки по высоте, настанет черед для музыкального стана. Для образности можно смастерить лесенку со ступеньками. Они должны быть достаточно большими, чтобы поместился игрушечный медвежонок или любая другая игрушка ребенка. Для этой цели можно также использовать обычную лесенку или ступеньки. Пусть ребенок перемещает медвежонка, начиная с нижней ступеньки, проходя поочередно через все. На каждую ступеньку приходится одна нотка. Одновременно с передвижением игрушки вы начинаете играть с нижней нотки, не пропуская ни одной, доходите до самой верхней. Повторите эту забаву вместе с ребенком несколько раз. Затем используйте этот прием в новой игре, но начиная уже с верхней нотки и постепенно спускаясь вниз. И, наконец, попробуйте перепрыгивать с медвежонком с верхней нотки на среднюю и наоборот.

4. Самое сложное задание для ребенка - найти для медвежонка ту ступеньку, которая бы соответствовала звуку пластинки, по которой вы ударяете. Это достаточно трудное задание, даже если ребенок видит, по какой именно пластинке вы ударили. Можно облегчить это задание для ребенка, предварительно разрисовав соответственно ступеньки и планочки в разные цвета или расклеив картинки на них. Чередуйтесь с малышом в выполнении этих заданий. Дополнительно можно попевать нотки. Наряду с умением различать звуки по высоте, важно научить ребенка различать качество звучания.

Здесь может пригодиться ксилофон. Вам нужно лишь изготовить несколько молоточков из различных материалов — дерева, пробки, резинки, металла и т.д. С их помощью, меняясь ролями с ребенком, вы можете угадывать, какой именно молоточек ударил только что по пластинке ксилофона.

|

|

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА УТРЕННИКАХ

|

- Придя на праздник, помните, что он организован для всех детей, а не только для Вашего ребенка.

- Бурные реакции в ходе утренника могут помешать детям и воспитателю, который ведет утренник. Это отвлечет их от самого праздника.

- Если Вы вдруг увидели, что вашему ребенку нужно поправить костюм, не волнуйтесь и не пытайтесь поправить это, зовя его к себе. Воспитатель обязательно увидит проблему Вашего ребенка и обязательно поможет ему.

- Излишняя фото- и видеосъемка отвлекает детей, поэтому не следует делать ребенку жесты, обращать его внимание только на вашу камеру, мешая ему и другим детям наслаждаться праздником.

- Если вдруг, читая стихи или слова своей роли, Ваш ребенок забыл текст, не следует выкрикивать подсказку с места. Музыкальный руководитель и воспитатель тихонько подскажут ребенку.

- Вы решили, что Ваш ребенок не полностью раскрыл свои возможности на утреннике – не беда. Впереди масса интересных праздников и развлечений, где Ваш ребенок еще сможет показать свои таланты.

- Не беспокойтесь о том, что чей-то ребенок может то, чего ваш пока не умеет. Настанет время, когда Ваш малыш все это сделает с не меньшим успехом. Мы вместе с вами поможем ему в этой победе!

- Никогда не сравнивайте детей друг с другом. Всегда сравнивайте с самим собой. Пусть его личные успехи и достижения порадуют Вас.

Помните: утренник для всех детей! Участвовать в празднике: петь песни, танцевать, читать стихи, разыгрывать сценки хотят все дети. Умейте порадоваться за всех маленьких артистов!

Желаем вам и вашим детям интересного праздника и хорошего настроения!

|

Музыкальное воспитание в семье

Рекомендации родителям: когда начинать петь?

Прекрасно, когда пение занимает важное место в жизни ребенка. Совершенствуется голосовой аппарат, артикуляция. Развиваются чувства,вкус, память (как музыкальная, так и обычная). Ведь песня- не только музыка, но еще и стихи. Кроме того, раннее пение – это путь к развитиюмузыкальности. именно "ручеек" хорошей песни рано или поздно приведет Вашего малыша к хорошей музыке – как серьезной, так и легкой.

Обучая ребёнка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это зависит от их отношения к музыке и музыкальным профессиям. Однако основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно назвать те же, что и в дошкольном учреждении, а именно:

· Обогатить духовный мир ребёнка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к музыке, передать традиции своего народа, сформировать основы музыкальной культуры;

· Развивать музыкальные и творческие способности в процессе различных видов деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально – образовательная деятельность);

· Способствовать общему развитию детей средствами музыки.

· Если ребёнок музыкально одарён, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить основы для будущего профессионального обучения.

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность музыкального воспитания, они стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, студиях,музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные спектакли, стараются обогатить разносторонними музыкальными впечатлениями, расширяют их музыкальный опыт.

Выбор музыкальных произведений, которые ребёнок слушает дома, зависит от музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, её общекультурного уровня.

Для развития музыкальных способностей детей, формирования основ музыкальной культуры необходимо использовать народную и классическую музыку.

Лишь на шедеврах можно воспитывать вкус маленьких слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая тесно связана с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной культурой народа.

Если ребёнок слышит народные мелодии с раннего детства, он, естественно, «проникается» народно-песенными интонациями. Они становятся ему привычными, родными. Ребёнку важно прочувствовать и красоту классической музыки, накопить опыт её восприятия, различить смену настроений, прислушаться к звучанию разных музыкальных инструментов, научиться воспринимать и старинную, и современную музыку, как «взрослую», так и написанную специально для детей.

Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, доступные для детского восприятия. Это должны быть небольшие или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, красочной гармонизацией, оркестровкой и более скромная по выразительным средствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка.

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. Ребёнок должен чувствовать себя защищённым, любимым, находиться в насыщенном положительными эмоциями окружении.

Как слушать музыку с ребёнком

Как долго?

Внимание ребенка 3—4 лет к непрерывно звучащей музыке устойчиво в течение 1—2,5 минут, а с небольшими перерывами между пьесами — в течение 5—7 минут. Слушание может быть более или менее продолжительным в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, его физического состояния.

Как?

Заранее приготовьте магнитофон и кассету. Найдите на кассете пьесу, которую вы будете слушать. Определите силу звука. Музыка не должна звучать громко! Предупредите членов семьи, чтобы было тихо и чтобы в комнату во время звучания музыки не входили. Пригласите ребенка слушать музыку, можно позвать также и кого-то из членов семьи. И дети, и взрослые слушают музыку сидя.

Когда?

Выберите удобное для ребенка и взрослого время в течение дня (когда ребенок не увлечен игрой, не возбужден приходом кого-либо в дом, хорошо себя чувствует). Лучше всего — после завтрака или дневного сна.

Доверяйте ребенку! Он воспринимает классическую музыку по-своему. Не навязывайте малышам ваше толкование той или иной пьесы. Музыка — самый субъективный вид искусства. Ведь и мы, взрослые, воспринимаем одну и ту же пьесу по-разному. Давайте предоставим такое право и детям. Да, ребенок очень мал, но практика доказала: он СЛЫШИТ, СЛУШАЕТ и ХОЧЕТ СЛУШАТЬ!